technik

Donnerstag, 11. Juli 2024

Über unseren Köpfen fliegen unzählige Satelliten, von denen wir in der Regel wenig wissen. Schon seit langem habe ich ein Bastelprojekt in der Schublade liegen gehabt, dass hier für etwas mehr “Transparenz” sorgen sollte: TinyGS. Heute habe ich mich also an das Thema heran gewagt.

Auf Basis einer kleinen LoRa-Empfänger/Prozessorplatine “TTGO Lora 32 V2” wird eine kleine Lora -Bodenstation aufgebaut, die die Telemetriedaten der vorbei fliegenden Satelliten sichtbar machen kann.

Auf der Internetseite der TinyGS-Community wird man sehr schnell zum Ziel geführt. Das erforderliche Programm lädt man über ein USB-Kabel direkt aus dem Browser auf die Platine. Das war es fast schon!

Nach einem Restart meldet sich die Platine schon mit dem Begrüßungsdisplay. Sie erzeugt einen WLAN-Zugang, mit dem man sich verbindet (z.B. Smartphone). Auf der angezeigten Konfigurationsseite vergibt man einen Namen für die eigene Bodenstation und schon kann man nach wenigen Minuten die eigene Station auf der Website von TinyGS finden.

Nach ein paar weiteren Minuten laufen die ersten Telemetriedaten ein. Es ist schon interessant zu sehen, was da oben alles so fliegt! Ein spannendes Projekt, womit ich sicher noch einiges lernen kann.

Weiterführende Informationen:

Montag, 21. August 2023 →

So, jetzt wird erst mal das Auto aufgeladen: Drehstromanschluss mit 16 A / 11kW und der transportablen Wallbox Juice Booster 2. Ich mag diese Lösung, da sie sehr komfortabel und vielseitig ist! Mit den verfügbaren Netzadaptern bekommt man überall einen Anschluss. Auf dem Campingplatz, im Ferienhaus, im Ausland usw.

Sonntag, 1. Juli 2018

Ja, gestern habe ich es zum ersten Mal versucht! In einem kleinen Selbsttest habe ich mich in eine Aldi Süd Filiale in Trier gewagt und ganz spontan an der Kasse mein Smartphone gezückt, um dann mittels GooglePay zu bezahlen. Große Augen bei den in der Schlange hinter mir wartenden Kunden und Fragezeichen in den Augen bei der Kassiererin. Doch, Pieiiippp, und schon war die Sache erledigt. Alle gingen wieder zu den üblichen Handgriffen und Abläufen über. Geschafft! Doch erst mal der Reihe nach …

Zunächst habe ich mir auf meinem Android-Smartphone die GooglePay-App installiert. Beim Einrichten der App kamen dann einige Zusatzfragen zu optionalen Kundenkarten, die ich erst einmal mit nein beantwortet habe. Im nächsten Schritt wurde dann in der N26-App die dort vorhandene Mastercard mit dem GooglePay-Konto verbunden. Und das war’s dann schon! Kurz vor dem Eingang des Supermarktes habe ich dann noch die NFC-Funktion des Smartphones aktiviert.

Der Bezahlvorgang ging also sehr unspektakulär über die Bühne. Lediglich der Bildschirm des Smartphones musste bei dem Einkaufsbetrag von unter € 25.- eingeschaltet sein (entsperrt bei mehr als € 25.-) Nachdem das Smartphone neben das Kassenterminal gehalten worden war, gingen unmittelbar zwei Push-Nachrichten bei mir ein: eine Buchungsmitteilung des N26-Kontos und eine Mitteilung aus dem GooglePay-Konto. Fertig!

Das war also mein erstes Mal Bezahlen mit GooglePay! Was ist daran besonderes? Ja, es war einfach! Kein Bargeld oder eine Karte aus der Tasche fummeln. Keine Unterschrift, keine PIN-Nummern-Eingabe. Einfach nur dranhalten und erledigt! Aber die Daten zum Einkauf sind jetzt eben auch bei Google. Bisher habe ich Kundenkarten, wie Payback, aus Datensammelgründen gemieden. Und jetzt sollen sie an Google weitergegeben werden!? Mal sehen, was man in der nächsten Zeit dazu noch erfahren wird.

Ich habe es auf jeden Fall mal ausprobiert. Es war bequem und einfach. Was habt ihr für Erfahrungen mit GooglePay gemacht!?

Montag, 25. Juni 2018

In den Zeiten der DSGVO stellt sich die Frage nach den eigenen Daten in den sozialen Netzwerken wieder ganz besonders stark. Aber gibt es denn Alternativen zu Facebook und Co.? So bin ich kürzlich über einen Artikel des Vereins Digitalcourage e.V. gestolpert, der das Thema aufgreift. Unter dem Oberbegriff „Fediverse“ sind in den letzten Jahren brauchbare Alternativnetzwerke entstanden, die nun mit einer verstärkten Kopplung untereinander aufwarten. Dies hat den großen Vorteil, dass die ggf. kleine Nutzerzahl eines einzelnen solchen Netzwerkes mithilfe eines „Connectors“ zu anderen Netzwerken erweitert wird!

Um das Fediverse auch in der Praxis kennenzulernen, habe ich mich an einen Selbstversuch herangewagt. Zunächst habe ich mir den Twitter-Klon „Mastodon“ angeschaut. Es handelt sich um ein verteiltes System, d.h. es gibt keine zentrale Instanz, sondern viele kleine Server, die untereinander vernetzt sind. Die Daten bleiben so in Nutzerhand. Man kann sich selbst einen solchen Server einrichten und in das Netzwerk integrieren. Schnell war mir aber klar, dass meine IT-Kenntnisse hierfür nicht ausreichen würden. So habe ich mir einen der vielen öffentlich zugänglichen Server ausgesucht und mich dort angemeldet.

Mein Mastodon-Account ist nun schon einige Zeit in Betrieb. Ich habe mich schnell in der Bedienung zurechtgefunden. Menschen zum persönlichen Austausch lassen sich schnell finden. In der Zwischenzeit habe ich meinen Twitter-Account mit dem Mastodon-Netzwerk verknüpft. Dies führt zu einer lebhafteren Kommunikation über die Grenzen der Netzwerke hinaus.

friendica anstelle von Facebook

Als nächsten Schritt habe ich mit der Facebook-Alternative „friendica“ beschäftigt. Auch hier handelt es sich um eine verteilte Serverstruktur. Man kann seine eigene friendica-Instanz als privaten Server betreiben oder aber sie der Öffentlichkeit zur Nutzung anbieten. Da die Installationsanleitung des Systems mir einigermaßen verständlich erschien, habe ich es einfach mal versucht. Da manche Details für mich nicht ausreichend klar formuliert waren, bin ich erst ein paarmal gescheitert. Es waren also mehrere Anläufe nötig. Meinen angepassten Installationsverlauf beschreibe ich in einem weiteren Blogartikel.

Schließlich lief mein Facebook-Klon einwandfrei. Auf meiner friendica-Seite können sich nun weitere Nutzer anmelden. Über meine Instanz hinaus, besteht die Möglichkeit, auf das weltweite Netz der friendica-Nutzer zuzugreifen. Mittels Konnektoren kann man auch in diesem Netzwerk fremde Inhalte einbinden. Hier bind ich im Moment ebenfalls Twitter mit ein.

Ich bin gespannt, wie sich die Kommunikation in meinem Teil des Fediverse entwickelt. Über neue Kontakte in Mastodon und friendica würde ich mich natürlich immer sehr freuen!

Sonntag, 21. Januar 2018

Einen PC ohne Meltdown und Spectre – frei von den beiden Lücken in der Sicherheitsarchitektur der Prozessoren – doch woher nehmen!? Laut der Information der Hersteller Intel, AMD und ARM sind fast alle gängigen Prozessor-Modelle der letzten Jahre betroffen. Der PC-Benutzer hat also kaum eine vernünftige Wahl. Selbst wenn man sich „aus Sicherheitsgründen“ für den Neukauf eines anderen (nicht betroffenen) Rechners entscheiden wollte, findet man nur schwer einen brauchbaren Ersatz.

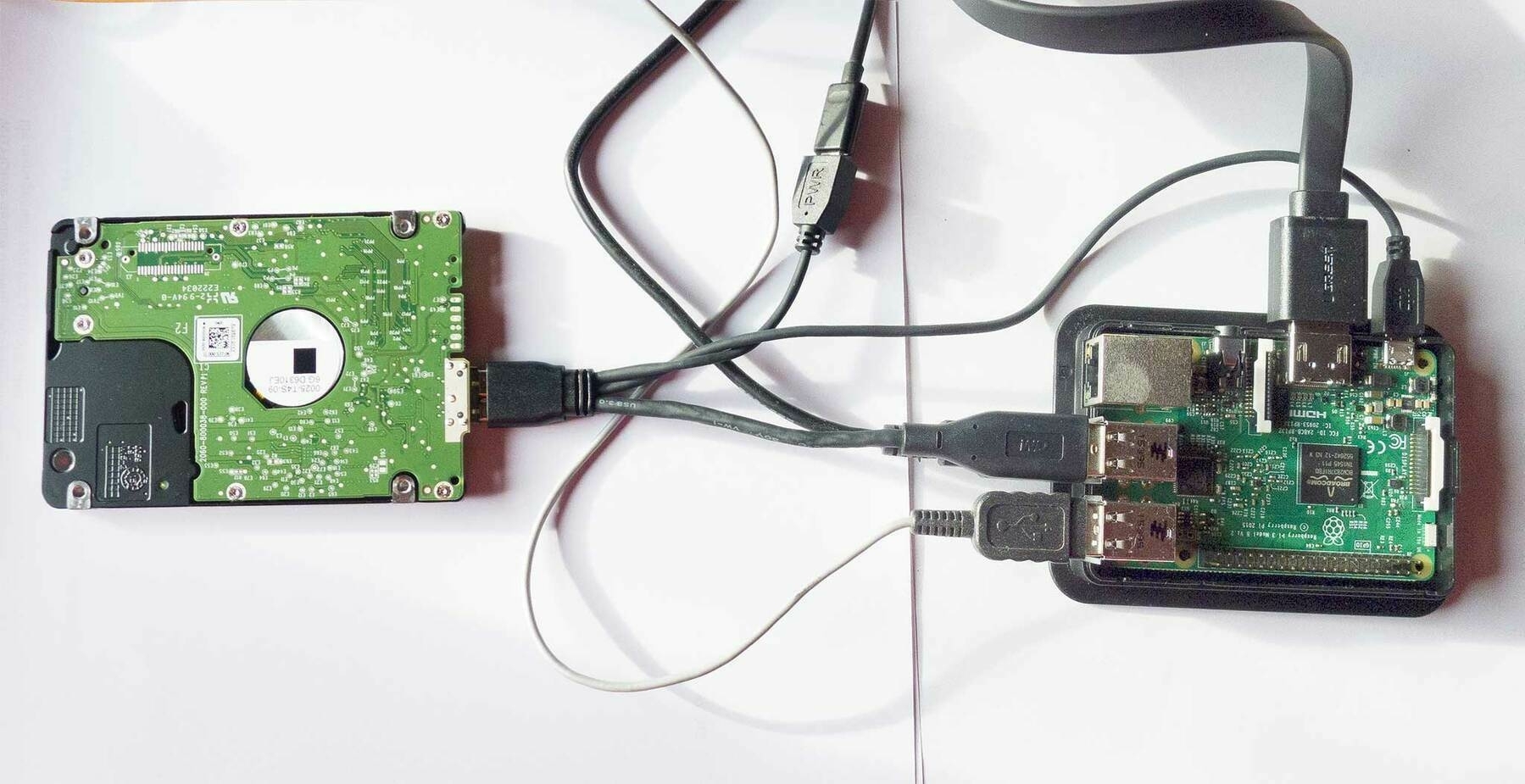

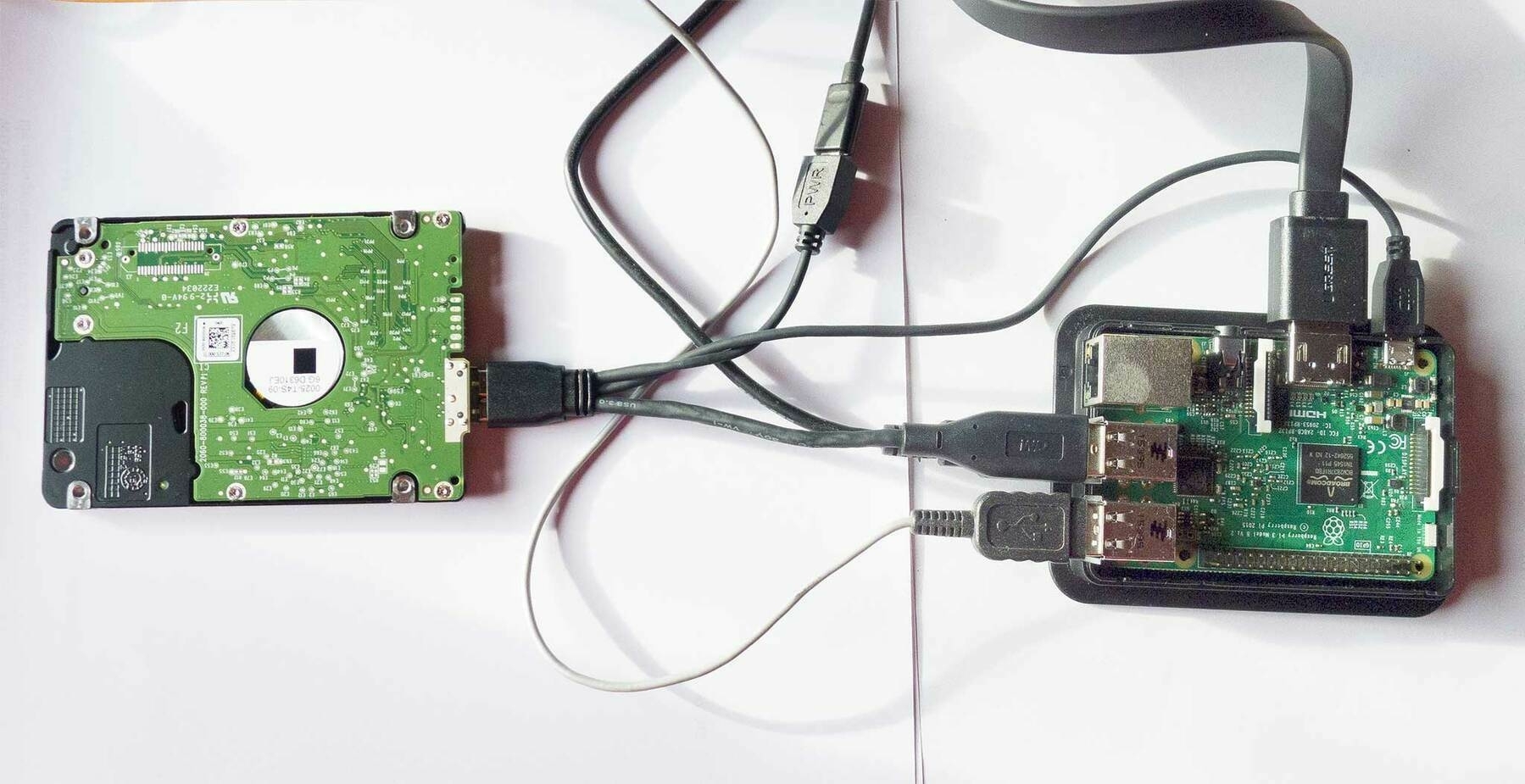

RaspberryPi3 mit Prozessor ARM Cortex-A53

Sind wirklich alle Rechner betroffen!? Ich konnte es einfach nicht glauben und habe mich daher auf die Suche gemacht! Und tatsächlich, nach einer langen Recherche im Internet, hatte ich ihn gefunden, den Prozessor ohne dieses Problem: ARM Cortex-A53! Verbaut wird dieser Prozessor u.a. im kleinen Mini-Rechner RaspberryPi3 – ein bei Bastlern, Makern und Tüftlern bekannter Einplatinen-Computer für vielfältige Technik- und Programmier-Projekte.

RaspberryPi3 als Desktop

Doch einen RaspberryPi3 als Desktop verwenden!? Geht das überhaupt!? Wieder folgte ein umfangreiches Suchen im Internet und dann war mir das mögliche Szenario klar. Der Ersatz-PC würde sicher nicht für anspruchsvollen Rechenaufgaben, wie Bildbearbeitung a la Photoshop oder Videoschnitt funktionieren. Aber ein sicheres Surfen im Internet, Internetbanking oder die Bearbeitung des Mailverkehrs sollten auf jeden Fall möglich sein. Und das ohne die Angst vor Datenklau über Meltdown und Spectre!

PC ohne Meltdown und Spectre

Man muss sich nur eine der vielen RaspberryPi-Desktop-Varianten auswählen. Etwas Bastelei gehört dabei dazu. Aber man findet viel Unterstützung im Netz. Auch fertige Varianten, die den eigenen Aufwand reduzieren helfen, finden sich: So habe ich die Bauvorschläge von element14 und von WDLabs ausprobiert. Mit beiden Lösungen hat man innerhalb einer Stunde einen voll funktionsfähigen Desktop-Rechner am Start. Und das ohne Meltdown und Spectre! Na also, geht doch!

Donnerstag, 25. Mai 2017

Vor einigen Wochen hatte ich über das Projekt „Feinstaubsensor“ berichtet. Da mich das Thema irgendwie begeistert hat, habe ich die für den Aufbau eines solchen Sensors erforderlichen Bauteile gleich bestellt. Nachdem diese nun nach und nach aus China eingetroffen waren, konnte ich heute an den Aufbau des Gerätes gehen.

Jetzt wird #Feinstaub gemessen! Mein #Feinstaubsensor ist fertig! @luftdaten #rheinhessen #fluglärm https://t.co/TFBY3lgaFF pic.twitter.com/rdWmPNCHrS

— Suitbert Monz (@suitbertmonz) 25. Mai 2017

Auf der Projektseite von luftdaten.info findet man eine ausführliche Anleitung für den Zusammenbau. Nachdem man die Prozessorbaugruppe mit dem benötigten Betriebsprogramm versorgt hat („flashen“), müssen nur noch ein paar Kabel zur Verbindung der Komponenten gesteckt werden.

Zum Schluß wird das USB-Netzteil angeschlossen. Dann meldet sich der Sensor mit seinem WLAN-Accesspoint. So kann man dann im Web-Browser die Konfiguration des Gerätes durchführen. Schließlich ist es noch erforderlich, den Feinstaubsensor für die Projekt-Landkarte registrieren zu lassen. Auf der Karte erscheinen dann später die eigenen Daten am jeweiligen Wohnort.

Mir hat das Basteln des Feinstaubsensors viel Spaß gemacht. Das ist ein wirklich tolles Selbstbauprojekt! Und die Daten gibt es jetzt immer online live unter : http://frankfurt.maps.luftdaten.info Für die freundliche Unterstützung zu diesem Thema danke ich Stephan und Simon.

Dienstag, 21. März 2017

Die Belastung unserer Luft mit Feinstaub als Ursache für verschiedene Krankheiten ist immer wieder ein Thema in der Öffentlichkeit. Bekannte Beispiele sind der wiederkehrende Feinstaub-Alarm in Stuttgart, drohende Fahrverbote wegen Feinstaub in deutschen Städten oder Feinstäube in der Umgebung großer Flughäfen, wie dem Frankfurter Flughafen im Rhein-Main-Gebiet.

Den Feinstaub in der Luft kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber man kann ihn messen. Und so entstand an der Universität Stuttgart ein Projekt, dass ein Bürgernetz zur Messung des Feinstaubs hervorgebracht hat. Auf einer Landkarte kann man nun im Internet die Belastung mit Feinstaub an den verschiedenen Standorten der Messstationen erkennen.

Diese Messstationen werden von interessierten Bürgen selbst gebaut. Mit wenigen elektronischen Teilen, etwas Geschick und einer frei zur Verfügung gestellten Software entsteht für wenige Euro eine Messstation für den eigenen Balkon oder Garten. Informationen gibt es frei Haus auf der Projektseite. In verschiedenen Städten gibt es auch gemeinsame Bastelveranstaltungen, bei denen sich Interessierte helfen lassen können.

Feinstaub zu messen ist der erste, wichtige Schritt, das Thema richtig öffentlich zu machen. Was allgemein sichtbar wird, kann dann als Grundlage für Veränderungen herangezogen werden. Ein tolles Umwelt-Projekt – es lohnt sich, mal reinzuschauen!

Samstag, 18. Februar 2017

Einer meiner grundsätzlichen Leitsätze ist es, dass man im Leben nie aus lernt. Gestern Abend wurde mir dies wieder eindrucksvoll vor Augen geführt: In einem tollen Vortrag von Wolfgang Hallmann habe ich von einer Freizeitaktivität erfahren, die mir bis dahin völlig unbekannt war: die Wettersonden-Jäger!

Vortrag Wettersonden von @WolfHallmann /w @pingaffe im Holzturm in #mainz pic.twitter.com/xCG6B2H30w

— Suitbert Monz (@suitbertmonz) 17. Februar 2017

Ja, dass es Wettersonden gibt, das wusste ich. Auch habe ich schon mehrmals einen Aufstieg eines solchen Ballons live mitverfolgen können. Wolfgang berichtete in seinem Vortrag über die verschiedenen Organisationen, die diese Ballons in Deutschland und Europa verwenden. Auch zur Technik der Nutzlast dieser Flugpbjekte konnte man einiges erfahren. Spannend war dann auch die Verfolgung der Ballons auf verschiedenen Internetseiten, wie z. B. www.wetterson.de oder aprs.fi .

Dann aber kommen die Wettersonden-Jäger in Aktion. Menschen, die den Flugweg der Wettersonden verfolgen und diese dann bei der Landung in Wald und Wiesen wieder aufsammeln! Wahnsinn, was es alles gibt! Sicher ein sehr interessantes Hobby und auch noch ein Gewinn für die Umwelt, denn es wird so ein wenig „Müll“ aus der Landschaft geräumt